Leo Luster

Stadt: Givatayim

Land: Israel

Datum des Interviews: August 2010

Name der Interviewerin: Tanja Eckstein

Das erste Mal begegnete ich Leo Luster in Wien im Cafe Schottenring. Dort trafen sich einmal im Monat die ehemaligen Hakoah-Spieler. Leo und sein Sohn Moshe waren anlässlich eines Filmvorhabens über Aron Menczer in Wien.

Aron Menczer war ein junger Mann, der vielen jüdischen Kindern in Wien und im Ghetto Theresienstadt das Leben in einer unerträglichen Zeit erträglich gemacht hat und vielen von ihnen das Leben retten konnte.

Er selber wurde 1943 zusammen mit 1.260 aus Bialystok ins Ghetto Theresienstadt gebrachten Kindern von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und ermordet. Zu diesem Zeitpunkt war er 26 Jahre alt. Heute erinnert eine Gedenktafel vor der Marc-Aurel-Strasse 5 an ihn.

Leo Luster gab mir im Cafe Schottenring seine Visitenkarte und lud mich ein, den österreichischen Seniorenclub in Tel Aviv zu besuchen. Viele Jahre später flog ich nach Tel Aviv, um drei Lebensgeschichten aufzuschreiben.

Leo Luster hatte sich sofort bereit erklärt, mir ein Interview zu geben. Ich besuchte ihn in seiner Wohnung, und es begann eine wunderbare Freundschaft.

- Meine Familiengeschichte

- Meine Kindheit

- Nach dem Anschluss 1938

- Nach dem Krieg

- Rückkehr nach Wien

- Deggendorf

- Israel

- Meine Frau Shoshana

- Die politische Lage in Israel

- Glossar

- Meine Familiengeschichte

Die Familie meiner Mutter lebte in Galizien, in der Stadt Brzesko [Polen]. Der Großvater hieß Berisch Teichthal, die Großmutter Feigel Cerl Dorflaufer. Meine Großmutter wurde 1854 in Brzesko geboren. Geheiratet haben meine Großeltern 1876 in Brzesko. Sie haben jüdisch geheiratet, so bekamen die Töchter den Namen der Mutter und die Söhne den Namen des Vaters.

Sie hatten zwölf Kinder, von denen acht am Leben geblieben sind. Ich kannte drei von ihnen: meine Mutter Golda, die am 18. Januar 1892 geboren wurde, ihren Bruder Josef Benjamin, der am 5. Juli 1896 geboren wurde und Hinda Rifka, die am 6. Januar 1899 in Brzesko geboren wurde. Jaques wanderte nach Amerika aus, den konnte ich nur noch auf dem Friedhof in New York besuchen.

Die anderen Brüder und Schwestern meiner Mutter habe ich nie gesehen. Sie blieben in Polen und sind während des Krieges dort ermordet worden. Einige ihrer Namen kenne ich. Sie hießen: Israel, Neche, Marjem, Leser Lipe, Abraham und Jakob. Jacob war dann in Amerika, nehme ich an, Jaques.

Was ich über meine Großeltern erzählen kann, ist nur vom Hörensagen, das, was meine Mutter mir erzählt hat: meine Großeltern haben eine sehr glückliche Ehe geführt. Mein Großvater war ein Reisender, der mit Seife gehandelt hat. Er hat in Deutschland Seife eingekauft und mit Pferdefuhrwerken nach Polen gebracht.

Das Komische an der Geschichte ist, wie ich in Deutschland rumgefahren bin, bin ich draufgekommen, dass mein Großvater, der sehr fromm war, anscheinend immer bis nach Rothenburg ob der Tauber gekommen ist. Rothenburg ob der Tauber ist eine interessante Stadt. Da hat nämlich der große Rabbiner von Rothenburg gelebt. Er hatte dort eine große Jeschiwa 1, und da sind viele hingekommen, die ihn sehr verehrt haben.

Er hat viel geschrieben, war ein sehr bekannter Mann, der Rabbi von Rothenburg. Und scheinbar ist mein Großvater immer zu ihm hingefahren, weil er oft ein halbes Jahr weggeblieben ist von zu Hause mit seinem Pferd und seinem Wagen. Wenn er dann zurückgekommen ist, was hat er gebracht? Seife! Dort in Rothenburg war nämlich eine Seifenfabrik, und dort hat er die Seife gekauft und sie nach Polen mitgebracht und sie dann verkauft.

Auf diesem Weg hat ihn immer einer von seinen Brüdern begleitet. Er hat wahrscheinlich mehrere Brüder gehabt, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er nicht allein gefahren, und sie sind immer auch zu diesem Rabbi gefahren. Das habe ich aber erst nach dem Krieg erfahren. Meinen Großeltern ist es scheinbar nicht schlecht gegangen, der Großvater hat mit der Seife einigermaßen gut verdient.

Erzählt hat man mir, dass meine Großmutter eine kleine Frau war, die einen Sheitl 2 trug. Man hat sie sehr verehrt, weil sie sehr klug war. Leider war sie zuckerkrank. Schon damals sind auch die Zuckerkranken nach Karlsbad [Karlovy Vary, heute Tschechien] geschickt worden, das Heilwasser dort hat auch den Zuckerkranken geholfen. Jedenfalls ist die Großmutter im Sommer immer nach Karlsbad zur Kur gefahren, und daraus schließe ich, dass der Großvater sich das leisten konnte. Mein Onkel Benjamin hat meiner Großmutter in Wien Insulin gegen die Diabetes gekauft, aber es war schon für sie zu spät, es hat nicht mehr geholfen. Sie starb 1924 und liegt am Zentralfriedhof begraben.

Mein Großvater ist schon vor dem 1. Weltkrieg gestorben, deshalb ist meine Großmutter Ende 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, allein mit ihren drei jüngsten Kindern, meiner Mutter Golda, ihrem Bruder Benjamin und ihrer Schwester Rifka, die erst 15 Jahre alt war, nach Wien geflüchtet.

Damals war das leicht, denn es gab keine Grenzen. Wien war die Hauptstadt der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Und weil sich der Krieg in ihrer Gegend abgespielt hat, fühlte sich meine Großmutter in Wien viel sicherer mit ihren Kindern. Ein älterer Bruder meiner Mutter, Jaques, wanderte zu dieser Zeit, vielleicht auch schon früher, nach Amerika aus.

Meine Großmutter hat mit ihren Kindern zuerst in der Tandelmaktgasse 19 [2. Bezirk] gewohnt.

Meine Tante Rifka heiratete in Wien Naftali Herz Lauer aus Brody [heute Ukraine]. Ihr Sohn Alexander wurde 1926 in Wien geboren.

Meine Großmutter hatte eine Schwester, sie hieß Rojzie Dorflaufer. Sie war 1865 in Brzesko geboren und mit Naftali Benjamin Goldberg verheiratet. Sie starb 1938 in Wien, ihr Mann wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert. Die Tochter Gittel Rifka Goldberg, die 1886 in Brzesko geboren wurde, hatte 1909 David Teichthal geheiratet. Beide wurden in Auschwitz ermordet. Ihre Tochter Sara starb 1986 in New York, ihr war die Flucht gelungen,

Mein Onkel Benjamin war ein tüchtiger Kopf, die ganze Familie hat ihn gern gehabt. Er war sportlich und politisch engagiert als Sozialist und Zionist. Er wurde erfolgreicher Pelzhändler in Wien. Geheiratet hat er 1925 Bertha Ladenheim, eine sehr nette Frau.

Ihr Vater Elias Elukim Ladenheim war auch Pelzhändler, er hatte ein großes Geschäft im 20. Bezirk, in der Heinzelmanngasse. Ihre Tochter Renee wurde 1926 in Wien geboren.

Onkel Benjamin hatte eine wunderschöne Vierzimmerwohnung, ein ganzes Stockwerk war das, im 9. Bezirk, in der Glasergasse 3, Ecke Porzellangasse. Sie hatten auch ein Dienstmädchen. Ich war sehr oft bei ihnen zu Besuch. Es hat mir sehr gut bei meinem Onkel gefallen. Auch meine Mutter hat ihren Bruder geliebt, er hat jedem geholfen, er hat jedem was gegeben.

Wie der Hitler in Österreich einmarschiert ist, hat Onkel Benjamin Angst bekommen, die Wohnung zugesperrt, alles dort gelassen und ist mit seiner Familie weggelaufen. Das Dienstmädel hatte einen Freund, das war ein SS-Mann, der hat alles genommen. Onkel Benjamin hatte eine Buchhaltung in Innsbruck, und der Buchhalter hat sie über die Grenze nach Italien geschmuggelt. Sie waren ungefähr ein Jahr in Italien und sind dann nach Frankreich weiter geflüchtet und haben in Paris gelebt.

Onkel Benjamin hatte scheinbar im Ausland etwas Geld, und dadurch konnten sie sich über Wasser halten in dieser Zeit. Aus Frankreich sind sie dann weiter in die USA geflüchtet. Der Bruder Jacques, der aus Polen nach Amerika ausgewandert war, hat ihnen ein Affidavid 3 nach Frankreich geschickt.

So konnte Benjamin mit seiner Familie in die USA einreisen und dort leben. Onkel Benjamin ist 1943 in den USA an Krebs gestorben. Tante Bertha hat später einen Herrn Podhorzer geheiratet. Die Tochter Renee lebt noch in den USA.

Die Eltern meines Vaters hießen Leiser Isak Luster, geboren 1849 und Ite Jütel, geborene Seitelbach, geboren 1855. Beide wurden in Jarosław [Galizien, heute Polen], geboren und lebten dort. Wann sie nach Wien übersiedelt sind, weiss ich nicht. Der Großvater war Hausierer und starb 1899 in Wien, im Kaiser Josef-Spital.

Die Großmutter Jütel starb 1923 in Wien, im 20. Bezirk, in der Hannovergasse 7, wo sie gelebt hatte. Sie hatten sieben Kinder:

Sara Luster wurde 1875 in Jarosław geboren. 1901 heiratete sie den aus Russland stammenden Hersch Wolf Rosenbaum. Sara und ihr Ehemann hatten zwei Kinder: Alois Rosenbaum, der 1903 in Wien geboren wurde und Dora, verheiratete Strum.

Saras Mann starb am 23. Mai 1939 in Wien, im 13. Bezirk, im Versorgungsheim Lainz. Sara starb 1944 in Theresienstadt. Sie war 69 Jahre alt.

Das zweite Kind der Großeltern war Abraham Isak Luster. Er starb als Einjähriger 1877 in Jarosław.

Mechel Luster wurde 1879 in Jarosław geboren und starb im Alter von zwei Jahren.

Simon Leib Luster wurde 1881 in Jarosław geboren. Er lebte mit seiner Frau Fanny, geb. Rubin, in Mannheim und dort ist er auch gestorben. Fanny wurde ins KZ Auschwitz deportiert und ermordet, der Sohn, der auch Leo hieß, konnte wahrscheinlich flüchten. Ich hab nie wieder etwas von ihm gehört.

Schulem Luster wurde 1883 in Jarosław geboren. Auch er wurde nur ein Jahr alt.

Scheindel Luster wurde 1886 in Jarosław geboren und starb 1918 in Wien 20, Hannovergasse 7.

Mein Vater Moses Luster wurde am 15. März 1891 in Jarosław geboren. Er hatte noch einen Bruder, der in Jaroslaw mit seiner Frau, einer Tochter und einem Sohn gelebt hat. Was mit denen passiert ist, weiss ich bis heute nicht. Ob sie umgekommen sind durch die Deutschen oder nach Russland geflüchtet sind, weiss ich nicht. Ich habe nie mehr etwas von ihnen gehört.

Meine Eltern haben sich durch ein Schadchen 4 kennengelernt. Das war, wie man auf Jiddisch sagt, ein Schidach 5. Sie haben 1920 in Wien, im Polnischen Tempel, in der Leopoldsgasse 29, geheiratet. Ich besitze sogar das Trauungsbild meiner Eltern.

- Meine Kindheit

Wir haben in der Schreygasse 12, im 2. Bezirk, gewohnt. Die Schreygasse ist eine Seitengasse der Unteren Augartenstraße. Ungefähr siebzig Prozent der Leute in den Wohnungen in unserem Haus waren Juden. Das Haus hatte einem Juden gehört, einem gewissen Herrn Toch. Der Herr Toch hat, glaub ich, in der Gasse drei Häuser besessen.

In unserer Wohnung war ein großes Zimmer, ein kleines Zimmer, das war das Kabinett, in dem meine Schwester und ich schliefen, und eine Küche. Meine Schwester Helene, Helli haben wir sie genannt, ist 1921 geboren. Ich bin 1927 geboren, war sechs Jahre jünger als meine Schwester. Helli hat sich viel um mich gekümmert, wir hatten eine gute Beziehung zueinander.

Ich ging in einen jüdischen Kindergarten, der nicht allzu weit von uns entfernt, in der Schiffamtsgasse, war. Meine Mutter war zu Hause, aber man hat die Kinder in den Kindergarten geschickt. Die Kindergärtnerin, eine französische Jüdin, hat nur Französisch mit uns gesprochen. Das war vielleicht damals schon modern. Dadurch kannte ich als Kind viele französische Worte. Später habe ich aber alles wieder vergessen.

Mein Vater wollte, dass ich beten kann, dass ich alle Gebete lerne. Darum ging ich mit vier Jahren jede Woche in einen Cheder 6 in der Nestroygasse. Der Cheder war sehr nahe unserer Wohnung. Da hab ich Chumesch 7 gelernt, das Alef Beth [Anm.: hebräische Alphabet] und hebräisch schreiben. In meiner Klasse waren zumindest zwanzig bis fünfundzwanzig jüdische Kinder, denn in meiner Wohngegend wohnten viele jüdische Familien.

Meine Eltern hatten Freundschaften mit Leuten in unserer Umgebung, und wir hatten sogar Verwandte in der Nähe. Uns gegenüber wohnten Cousinen meiner Mutter. Mit deren Kindern bin ich immer zusammengekommen.

Antisemitismus haben wir damals schon sehr deutlich gespürt. Wir haben auf der Straße Fussball gespielt, damals gab es noch kaum Autos, die Straßen waren leer. Da sind oft die christlichen Kinder gekommen und haben uns vertrieben oder verprügelt. Wir hatten keinen guten Kontakt mit diesen Kindern.

Das war schon so, als ich noch klein war. In die Schule sind wir später nie allein gegangen, sondern immer in Gruppen, damit man uns nicht überfallen kann. Das war grad die mieseste Zeit in Österreich. Das war nach dem 1. Weltkrieg während der großen Wirtschaftskrise. Da wurde den Leuten eingeredet, die Juden haben das Geld, während überall Armut herrschte. Da gab es wirklich einen großen Antisemitismus. Das war der geistige Beginn von Adolf Hitler.

Mein Vater hatte von einer Textilfabrik eine Vertretung in Gänserndorf. Ich erinnere mich heute noch an den Namen der Textilfabrik, sie hiess Marek und war auf der Oberen Donaustraße. Er hat Waren in Gänserndorf verkauft. Warum in Gänserndorf? In Gänserndorf haben sehr viele ehemalige Eisenbahner gelebt.

Das waren Leute die Geld hatten, weil sie bei der Eisenbahn ein gutes Gehalt hatten und die Wohnungen billig bekommen haben. Bevor Hitler kam, hatten diese Leute aber trotzdem auch eine Menge Schulden bei meinem Vater, denn es gab damals die Ratenzahlung. Keiner hat nach dem Einmarsch der Deutschen noch was bezahlt. So haben wir alles verloren.

Zusätzlich zu seiner Arbeit hatte mein Vater manchmal noch einen Job als Schamasch 8 zu Hochzeiten und Bar Mitzwas 9 im Polnischen Tempel. Onkel Noah, ein Onkel meiner Mutter, vom Großvater der Bruder, war in diesem Tempel der Gabei. Das waren die, die den Tempel geleitet haben, er war sozusagen der Vorsitzende von dem Tempel. Und der Mann der Schwester meiner Großmutter war auch dort.

Durch die hat mein Vater diesen Extrajob bekommen. Der Polnische Tempel war ein sehr, sehr populärer Tempel, in den viele Leute gegangen sind. Sie hatten dort nämlich einen fantastischen Kantor, einen Chasan, der sehr bekannt war. Das war ein gewisser Fränkel. Zu ihm sind viele gekommen um ihn zu ehren.

Es wurde sogar hier in Israel etwas über ihn veröffentlicht, und auch ich habe etwas über ihn geschrieben. Ich bin natürlich gern in den Tempel gegangen. Da gab es auch einen Chor, es war sehr, sehr schön, das war ein angenehmer Gottesdienst. Am Schabbat sind wir immer in den Tempel gegangen, wir waren immer mit den anderen zusammen. Der Polnische Tempel war das Zentrum, wo man sich getroffen hat.

Von der Schule aus mussten wir Samstagnachmittag zum Schabbat – Gottesdienst. Das war Pflicht, weil wir frei bekommen haben, wenn die christlichen Kinder über Katholizismus gelernt haben. So wurde das zeitlich ausgeglichen. Dieser Gottesdienst fand im großen Tempel [Leopoldstädter Tempel] in der Tempelgasse statt. Das war der größte Tempel von Wien, und dort war es schon ein bisschen fortschrittlich.

Ich bin die ersten vier Klassen in die Talmud Thora- Schule in der Malzgasse 16 gegangen. Das ist eine sehr fromme Schule, die existiert heute noch. Vor zwei Jahren habe ich mit ein paar ehemaligen Freunden aus Wien einen Film in Wien gemacht. Da war ich das erste Mal seit 1938 wieder in der Schule in der Malzgasse.

Während des Krieges war in dem Haus ein Spital, jetzt ist dort wieder eine Schule. Ich habe zu weinen begonnen, wie ich das gesehen habe, an alles habe ich mich erinnert. Ich habe die Kinder vor mir gesehen - es war schrecklich! Mit dem Lehrer Ludwig Tauber, er war sehr orthodox, habe ich in Israel noch Kontakt gehabt. Ich glaube, er war in der Malzgasse bis 1939 Lehrer, er hat drei Klassen unterrichtet.

Er hat alles unterrichtet, was zu unterrichten war. Er schaffte es, nach Palästina zu flüchten. In Israel hat er dann in Bnai Brak gelebt. Ich hatte erfahren, dass er am Leben ist und habe ihn aufgesucht. Er war auch bei mir im Büro. Er ist mit seinem Sohn zu mir ins Büro gekommen.

Die nächsten vier Jahre war ich in der Vereinsgasse in der Hauptschule, dann in der Sperlgasse auf dem Gymnasium. Ich war ein mittelmäßiger Schüler. Ich hab es mir leicht gemacht, ich hatte eine schnelle Auffassung, hab schnell gelernt. Wir jüdischen Kinder sind in den christlichen Schulen immer von den Lehrern benachteiligt worden.

Man hat uns auf unsere Arbeiten schlechtere Noten gegeben. Wir wurden nicht akzeptiert, aber wir haben damit gelebt. Wir waren doch eine Minderheit. Wir waren zufrieden, wenn man uns in Ruh liess, wir waren sehr geduldig. Wir mussten uns damit abfinden.

Das war unser Schicksal, wir konnten das nicht ändern. Wie dann der Hitler schon dagewesen ist, ging ich in die JUAL-Schule 10, in der Marc-Aurel-Strasse 5. Das war eine Vorbereitungsschule für die Auswanderung nach Palästina.

Meine Eltern sind sehr oft in jüdische Theater gegangen. Es gab die Jüdischen Künstlerspiele 11 am Nestroyplatz 1, das existiert heute wieder. Da waren immer jüdische Künstler. Und in der Taborstraße war die Jüdische Bühne. Es gab damals sehr viele Gastspiele aus aller Welt in diesen Theatern.

Wo heute in der Taborstrasse das Hotel Central ist, war ein riesiger Saal im Keller, indem viele Feiern - Hochzeiten oder Zusammenkünfte von Zionisten - stattgefunden haben. Da sind meine Eltern mit uns immer hin gegangen. Dann gab es in der Rotensterngasse ein bekanntes jüdisches Restaurant, dessen Besitzer dann später in Tel Aviv ein Restaurant eröffnet hat. Dort sind wir manchmal essen gegangen. Als er starb haben seine Frau und sein Sohn das Restaurant weitergeführt.

Und es gab das Restaurant Marschak, ein sehr gutes Restaurant gegenüber der Schiffschul [Synagoge im 2. Bezirk] in der Schiffamtsgasse. Das war ein riesiges Lokal. Dort sind die Leute zum Kiddusch 12 hingegangen. Dort gab es gutes Essen, gefillte Fisch zum Beispiel.

Dann gab es das sehr bekannte Café Buchsbaum in der kleinen Pfarrgasse, Ecke große Sperlgasse. Das war ein großes Kaffeehaus, da haben viele Juden sich getroffen und Karten gespielt. Auch mein Vater hat dort Karten gespielt. Dann war das große jüdische Café Sperl, das war in der Großen Sperlgasse, Ecke Haidgasse. Das existiert heute, glaube ich, nicht mehr.

Es gab damals in dieser Gegend sehr viele jüdische Lokale, in denen sich Juden getroffen haben, denn man hat sich mit Freunden draußen getroffen.

Freitags zum Schabbatgottesdienst sind meine Eltern immer in den Tempel gegangen. Nach dem Gottesdienst haben wir uns oft bei meinem Onkel Benjamin getroffen, denn er hatte ja eine große Wohnung. Da war die ganze Mischpoche [jiddisch für Familie] zusammen. Die Kinder waren immer dabei. Wenn wir aber nach dem Gottesdienst nach Hause gegangen sind, hatte meine Mutter für uns alles vorbereitet: Suppe, Fisch und Huhn. Meine Mutter war eine sehr gute Köchin. Vor dem Essen hat sie die Kerzen gezündet.

Zu Pessach 13 hatten wir Pessach-Geschirr. Das stand am Dachboden, und nur zu Pessach wurde es heruntergenommen. Das Geschirr wurde ausgetauscht, das hat meine Mutter streng eingehalten, da war sie sehr koscher 14, das hat sie gemacht. In unserer Gegend gab es sehr viele koschere Geschäfte, zum Beispiel hat es ein Geschäft in der Haidgasse gegeben, das hat geheissen Eisen.

Wunderbare Wurst hat der gemacht! Und es hat in der großen Pfarrgasse ein jüdisches Lebensmittelgeschäft gegeben, Wieselberg hat der geheissen. Wenn man kein Geld hatte, konnte man anschreiben lassen, später hat man bezahlt. Da konnte man alle koscheren Lebensmittel bekommen. Da gab es auch so einen komischen Kaffeeersatz mit Zichorie. Frank-Kaffee hat die jüdische Firma geheissen, die den hergestellt hat.

Dann war das große Geschäft in der Leopoldsgasse, wo man Matzes 15 gekauft hat, der hat geheissen Strum. Strum war eine Fabrik, eine Matzesfabrik; Strum Matzes. Die Strum Matzes Fabrik war eine sehr bekannte Fabrik. Meine Cousine Dora, die Tochter meiner Tante Sara, der Schwester meines Vaters, hat in Amerika den Sohn des Besitzers Strum geheiratet.

Zu Pessach hat man Matzes gekauft, die war aber nicht billig. Die Auswahl war auch nicht so groß wie heute. Die sephardischen 16 Juden dürfen Reis und Hülsenfrüchte essen, die ashkenasischen 17 Juden nicht. Die Nudeln hat meine Mutter selber gemacht aus Matzesmehl und verschiedenen anderen Sachen. Sie hat auch Lekach [Honigkuchen] gebacken aus Matzemehl oder Erdäpfelstärke.

Wir haben uns gut gefühlt, bis der Antisemitismus größer wurde. 1936 sind viele unserer Bekannten aus unserem Haus nach Palästina ausgewandert. Manche Zionisten sind noch früher ausgewandert.

Meine Schwester war schon sehr früh in der zionistischen Organisation Hanoar-Hazioni, sie war auch ein ein biss’l zionistisch eingestellt. Ich war später in der zionistischen Organisation Gordonia. Aron Menczer 18 war unser Madrich [hebr. Leiter, Erzieher].

Als ich zur Jugendorganisation Gordonia kam, war ich zwölf Jahre alt. Wir haben gemeinsam Ausflüge gemacht, uns wurde über Palästina erzählt, wir wurden zu Zionisten erzogen. Man hat uns gesagt: hier ist nicht eure Heimat, eure Heimat ist Israel. Mein Traum war es immer nach Israel zu gehen, und wenn Hitler nicht gekommen wäre, wäre ich vielleicht auch nach Israel ausgewandert.

Meine Eltern hatten damit kein Problem, ganz im Gegenteil, sie waren sehr dafür. Ich glaube sogar, meine Eltern wären auch nach Palästina ausgewandert, denn mein Vater und meine Mutter waren keine österreichischen Patrioten.

Sie waren zufrieden mit ihrem Leben in Österreich. Wenn sie ihr Leben in Wien mit ihrem Leben in Polen verglichen, woher sie ja gekommen waren, ging es ihnen in Wien besser. Zwischen ihrem Leben in Galizien und ihrem Leben in Wien gab es einen großen Unterschied. Meine Mutter zum Beispiel kam aus einem ganz kleinen Städtele, ich habe es nach dem Krieg gesehen.

Diese Städtel waren sehr arm, da gab es nicht viel; Wien dagegen war die Hauptstadt. Die jüdische Gemeinde in Österreich zählte zu Beginn des 1. Weltkriegs etwas über 200.000 Mitglieder. Das war eine große jüdische Gemeinde. Viele dieser Menschen haben sehr viel für Österreich geleistet.

Die bereits in Wien ansässigen Juden haben auf uns polnische Juden runtergeschaut. Sie waren assimiliert, sie waren schon Wiener, und sie haben gemeint, sie sind gute Österreicher, ihnen kann nichts mehr passieren. Sie hatten Angst vor verstärktem Antisemitismus durch die orthodoxen Juden aus den Städteln, denen man das „Jude sein“ so deutlich ansah.

Alle die aus Polen gekommen sind haben Jiddisch gesprochen und nicht Deutsch. Die eingesessenen Wiener Juden haben sich wirklich nicht sehr schön benommen zu den Neueinwanderern. Sie haben sich geschämt für diese Juden. Aber viele von uns haben es sehr weit gebracht, obwohl sie von dort gekommen sind. Das sage ich nicht im Nachhinein, das haben wir immer gefühlt.

Man hat uns immer fühlen lassen, dass wir nicht dazu gehören. Meine Mutter hat Deutsch mit sehr stark jiddischem Akzent gesprochen. Sie wollte nirgendwo allein hingehen, sie ist manchmal mit meiner Schwester gegangen oder mit mir, und wir haben für sie gesprochen und erklärt, was sie will. Mein Vater hat besser Deutsch gesprochen als meine Mutter, und mein Onkel Benjamin hat ein tadelloses wunderbares Deutsch gesprochen. Ihm hat man nicht angemerkt, dass er aus Galizien kam.

Meine Schwester wurde Lehrmädchen in einem jüdischen Schneidersalon in der Rotenturmstrasse 14. Das Haus existiert noch. Dadurch, dass die Lehrmädchen die Waren austragen mussten, ist sie sehr viel in Wien herumgekommen.

Meine Schwester hat Kleider in Villen gebracht. Sie kam in wohlhabende Häuser, wo die Damen in Schneidersalons nähen ließen. Das waren Wiener Juden, die schon lange in Wien gelebt haben, die schon assimiliert waren.

Ich bin als Kind gern und viel ins Kino gegangen. Ein entfernter Cousin meiner Mutter besaß ein Kino in der Unteren Augartenstraße, da konnte ich umsonst hinein, und vor unserem Haus in der Schreygasse war das Rembrandtkino. Ich erinnere mich noch an die Filme mit Dick und Doof, das waren Stan Laurel und Oliver Hardy. Und an Charlie Chaplin Filme erinnere ich mich auch.

Mein Vater hat gern die Zeitung gelesen. Wo ist man gegangen in Wien Zeitung lesen? Ins Kaffeehaus! Er war entweder im Cafe Buchsbaum oder im Cafe Sperl. Da hat er einen Kaffee und ein Glas Wasser getrunken und die Zeitungen gelesen. Mein Vater hat auch oft und gern Witze erzählt.

Während des 1. Weltkriegs hat mein Vater bei der Militärpolizei am Nordbahnhof [Anm.: heute Praterstern] gearbeitet. Der Nordbahnhof war in der Habsburgermonarchie der größte Bahnhof Wiens mit den wichtigsten Verbindungen nach Brünn, Kattowitz, Krakau und Lemberg.

Für viele Zuwanderer aus den Kronländern Galizien, Bukowina, Böhmen und Mähren war er das Tor nach Wien. Dort hat mein Vater die Ankommenden kontrolliert. Er hat ein biss’l Ungarisch, ein biss’l Polnisch und ein biss’l Russisch gesprochen und gesagt, dass er die Sprachen beim Militär gelernt hat.

Er hat oft Geschichten über diese Zeit erzählt. Damals wurden viele Lebensmittel geschmuggelt, weil die Menschen gehungert gaben. Zum Beispiel haben Frauen Eier unter ihrem Hut geschmuggelt, und einmal hat einer von der Militärpolizei einer Frau auf den Hut gehauen, und was da passiert ist, kann man sich vorstellen. Das war sehr lustig für mich, mir das vorzustellen.

Ein Kriegsbegeisterter, wie viele, die erst während des Krieges Kriegsgegner wurden, war mein Vater nicht. Ich weiß nicht, wo er politisch gestanden ist, ob er Sozialist war, aber ich glaube nicht. Meine Eltern waren hauptsächlich daran interessiert, was mit Juden zu tun hatte.

Als Kind habe ich mir mit meinen Freunden selber einen Detektorempfänger gebaut. Der bestand aus einer Spule, einem Kristall und Kopfhörern. Damit konnten wir Radio hören. Das war sehr aufregend. Aber meine Eltern besaßen auch ein Radio.

Diesen Radioapparat mussten wir nach dem Einmarsch der Deutschen abgeben. Alle Radioapparate wurden den Juden weggenommen.

Die Juden gehen ja am Schabbat in den Tempel, und nach dem Gottesdienst gibt es einen Kiddusch 19, da bekommt man etwas zu essen und redet miteinander. Das ist jüdischer Brauch, besonders in Wien wird das so gemacht.

Viele Juden waren nach Hitlers Machtübernahme im Januar 1933 aus Deutschland nach Österreich geflüchtet. Einige kamen auch in den Tempel, in dem mein Vater war und haben erzählt, was sich in Deutschland abspielt. Mein Vater hat ihnen das alles geglaubt. Er wusste, sie erzählen keine Märchen. Aber es gab auch viele Juden, die haben denen kein Wort geglaubt.

Außerdem waren sie sich sicher, dass in Österreich so was nie passieren kann. Mein Vater hat uns zu Hause immer darüber erzählt.

- Während des Krieges

Ich erinnere mich wie heute. Der 11. März 1938 war ein Freitag. Ich war mit meinem Vater am Abend in der Synagoge. Auf dem Weg von der Synagoge nach Hause, hielt uns ein Nachbar auf:

‚Herr Luster, kommen Sie herein. Es ist etwas Schreckliches passiert.’

‚Was ist passiert?’

‚ Der Schuschnigg 20 ist zurückgetreten.’

Als mein Vater erfuhr, dass der österreichische Bundeskanzler zurückgetreten ist, war ihm klar, jetzt fängt unser Unglück an. Ich erinnere mich noch genau an seine Worte:

‚Jetzt fangt unser Unglück an.’ Und so war es! Schuschnigg ist zurückgetreten, und am Samstag sind schon auf der Strasse die Leute mit den Hakenkreuzbinden herum gelaufen, und man hat schon die Juden gesucht. Gleich an dem Samstag!

Mein Vater hat sofort nach Einmarsch der Deutschen seine Arbeit verloren. Die Juden haben bald verstanden, hier können wir nicht bleiben, wir müssen hier raus. Aber das war damals ein großes Problem. Die Deutschen haben sofort alle Regierungsfunktionen mit ihren Leuten besetzt, das ging sehr, sehr schnell.

Auch die Polizei haben sie übernommen. Sie haben genau gewusst, wer wo wohnt, wer reich ist und wer arm ist. Sie haben die Juden eingekreist und ihnen alles weggenommen. Es hat keine jüdischen Geschäfte mehr gegeben, alles war aus. Mein Vater wollte nach Amerika auswandern.

Er hat geglaubt, dass der Bruder meiner Mutter uns helfen wird, aber das war nicht so. Zum Glück bekam er einen Posten als Ordner bei der Fürsorge in der Kultusgemeinde. Somit war er für Soziales mitverantwortlich, denn die Kultusgemeinde hat soweit es ihnen möglich war, die Juden unterstützt.

Mein Freund Edi Tennenbaum wohnte uns genau gegenüber. Er konnte 1939 mit einem Kindertransport nach England flüchten. Seine Eltern waren aus Riga. Ich habe nie wieder etwas von Edi gehört. Ich hatte noch einen Freund, das war der Julius Nussbaum, Bubi haben wir ihn genannt.

Sein Vater hatte ein Schneidergeschäft in der Miesbachgasse, im 2. Bezirk. Wir waren zusammen in der JUAL - Schule. Seinen Bruder habe ich später in Tel Aviv wieder getroffen. Mein Freund Bubi wurde 1943 vom Ghetto Theresienstadt ins KZ Auschwitz deportiert und ermordet. Der Bruder war zu mir ins Büro gekommen und hat mir alles erzählt.

Als er starb, habe ich seiner Witwe geholfen, dass sie eine Witwenpension aus Österreich bekommt, denn ich arbeite seit vielen Jahren in einer kleinen Organisation, dem ‚Zentralkomitees der Juden aus Österreich in Israel’, die sich sehr bemüht, für österreichische Überlebende und ihr Kinder Gerechtigkeit vom österreichischen Staat zu bekommen.

Am 10. November 1938, nach der Pogromnacht 21, der sogenannten ‚Kristallnacht’, wurde mein Vater verhaftet und eingesperrt. Unsere Wohnung war im dritten Stock. In dem Haus, in dem wir wohnten, gab es auch eine Kellerwohnung ohne Licht, ohne Strom und Wasser und ohne eine Toilette.

Das war eine Einzimmer-Wohnung mit einer kleinen Küchenecke. In dieser Wohnung wohnte ein Mann, ein illegaler Nazi. Er kam zu uns in die Wohnung rauf, und hat gesagt, dass wir die Wohnung räumen müssen. Er hat uns aus unserer Wohnung rausgeschmissen.

Als er kam, waren nur meine Schwester und ich zu Hause. Wir mussten unsere Sachen aus der Wohnung nehmen, die, die wir tragen konnten und in die Kellerwohnung gehen. Er ist einfach raufgegangen und hat uns unsere Wohnung weggenommen.

Und wir haben dann dort gewohnt. Wir hatten dort nur eine Petroleumlampe, und das Wasser mussten wir vom Gang holen. Ich glaube, mein Onkel Benjamin war es, der mir einmal einen Fotoapparat geschenkt hat. Ich habe gern und viel fotografiert, so auch meine Eltern im Lichthof vor dieser Wohnung.

Als mein Vater freigekommen ist, wurde es dann ein biss’l leichter für uns. Er war ganz zerschlagen, er hat erzählt, warum. Die hatten ihm gesagt, er darf mit Niemandem darüber reden, was er erlebt hat. Man hatte die Leute dort gequält und geschlagen.

Mein Vater hatte seine Arbeit als Vertreter verloren

Wir haben ungefähr eineinhalb Jahre in dieser Kellerwohnung gewohnt. Mein Vater ist wieder zu seiner Arbeit in die Kultusgemeinde gegangen. Als die Deportationen begannen, ist es meinem Vater gelungen, eine zwei Zimmerwohnung in der Flossgasse für uns zu bekommen.

Das letzte Jahr in Wien mussten wir nicht mehr in der Kellerwohnung leben. Meine Schwester war zu dieser Zeit bereits weggefahren. Mein Vater hatte 1940 durch die Kultusgemeinde die Möglichkeit, sie in einem der illegalen Transporte nach Palästina unterzubringen.

Man musste dafür Geld bezahlen, die Leute mussten sich einkaufen. Im Herbst 1940 ist sie weg von Wien. Sie brauchte einen Pass und ein Visum. Dann ist sie nach Bratislava gefahren. In Bratislava lernte sie ihren tschechischen Mann, Israel Mayerowicz, einen Tischler, kennen. Sie haben noch in Bratislava geheiratet.

Für die Heirat musste meine Schwester die Bewilligung meines Vaters bekommen, denn sie war noch keine 18 Jahre alt. Das Schiff ist dann nach einiger Zeit von Bratislava über Rumänien nach Palästina gefahren. Das war eine schreckliche Odyssee bis sie nach vielen Wochen den Hafen von Haifa erreichten, das Schiff in einem entsetzlichen Zustand.

Die Passagiere wurden aufgefordert auf das Schiff Patria, das neben ihnen im Hafen lag, umzusteigen. Die Patria wurde wenig später von der Hagana [paramilitärische Vereinigung] im Hafen gesprengt, damit die Flüchtlinge von den Engländern nicht weiter nach Mauritius geschickt werden konnten.

Eigentlich sollte nur das Schiff beschädigt werden, aber viele Geflüchtete starben dabei. Meine Schwester hat zum Glück überlebt. Sie haben drei Töchter bekommen, Ruth, Ora und Pessy. Israel starb 1988, meine Schwester starb 2009 in Hadera. Die Töchter leben alle drei in Israel.

Meine Schwester hatte viele Freundinnen, eine Freundin war eine weitläufig Verwandte, sie hieß Stella Monderer, ist 1936 nach Palästina ausgewandert und 1938 auf eine kurze Zeit noch mal nach Wien zu ihrer Mutter gekommen. Aber sie ist dann gleich wieder zurück, sie hatte einen palästinensischen Pass.

Ihre Mutter flüchtete nach Südfrankreich und hat den Krieg dort überlebt. Mit Stella war meine Schwester ihr Leben lang im Kontakt. Ein Freund meiner Schwester war später in Israel General und Adjutant von Ben Gurion. Aber er ist mit einem Flugzeug in Addis Abeba [Äthiopien] abgestürzt. Sein Sohn war viel später einmal bei mir im Büro, und ich habe ihm gesagt, dass meine Schwester eine Freundin seines Vaters war.

Als meine Schwester schon nicht mehr in Wien war, hatte ich mit ihren Freundinnen, die in Wien geblieben waren, noch Kontakt. Alle diese Freundinnen sind nach Polen deportiert und ermordet worden.

Meine Mutter war eine Selfmadefrau. Sie hat immer, in jeder Situation, ‚ihren Mann’ gestanden. Auch später im Lager war das so. Sie hat sich immer auf ihre eigenen Füße stellen können. Sie konnte auch aus fast nichts ein Essen zaubern.

Im Jahre 1940, es gab nur noch den Wiener Stadttempel, die anderen waren alle zerstört worden, hat mein Vater aus der Umgebung zehn Leute zusammengerufen, das ist ein Minjan 22, und man hat mir in der Wohnung, in der wir gewohnt haben, eine Bar Mitzwa gemacht.

Ich bin ab 1940 in zwei Schulen gegangen, in die Sperlgasse und am Nachmittag in die JUAL-Schule, die Jugendvorbereitungsschule für Palästina, in der Marc-Aurel-Strasse 5. Als ich in der Sperlgasse 1941 die letzte Klasse beendet hatte, hat man aus der Schule ein Deportationslager gemacht. Ich war 14 Jahre alt und in der 8. Klasse.

In der Zeit, als wir jüdischen Kinder überhaupt nicht mehr in die Schule gehen durften, hatten wir in der JUAL-Schule verschiedene Professoren. Hauptsächlich haben wir über Zionismus gelernt. Ich habe damals viel gelesen, auch politische Bücher.

Die Bücher habe ich in der Schulbibliothek ausgeliehen. Viele Bücher von Sholem Asch waren dabei. Sholem Asch stammte aus Polen. Es gibt in Tel Aviv ein Sholem Asch-Haus.

Bis zu unserer Deportation ging ich in diese Schule.

Die Schule war mein Glück damals, ich war in Sicherheit, hatte Gesellschaft und war gut aufgehoben. Einige meiner Freunde damals waren Kurt Weigel, Berthold Mandel, Harry Linser, Berisch Müller, Walter Teich, Ehrlich, seine Vornamen habe ich vergessen, Kurt Salzer, Tasso Engelberg, Georg Gottesmann, Ernst Vulkan, Heinz Beer, Kurt Herzka, Kurt Weinwurm, Trude Schneider, Thea Gottesmann, Gerti Melzer und Shalom Berger.

Mit denen war ich sonntags auch auf dem Zentralfiedhof, am 4. Tor. Dort durften wir Ball spielen, picknicken und uns ohne Einschränkungen wie normale Jugendliche benehmen.

Mein Glück war, dass mein Vater in der Kultusgemeinde gearbeitet hat, denn dadurch waren wir irgendwie geschützt und wurden nicht nach Polen deportiert, sondern nach Theresienstadt. Viele, die in der Kultusgemeinde gearbeitet haben, sind 1942 nach Theresienstadt deportiert worden.

Wir wussten, dass es das Ghetto in Theresienstadt gibt, aber was sich dort abspielt, haben wir nicht gewusst. Gehört hatten wir über die KZs Dachau und Buchenwald, denn es gab Leute, die dort waren, gleich ab März 1938, und einige wurden mit einem Permit oder einem Affidavid entlassen. Dadurch haben wir etwas erfahren.

Ungefähr 100 000 Juden aus Österreich gelang die Flucht ins Ausland. Die Leute standen Schlange vor dem ehemaligen Palais Rothschild in der Prinz-Eugen-Straße, denn da hatte Eichmann von 1938 bis 1942 sein Büro, die ‚Zentralstelle für jüdische Auswanderung’ eingerichtet.

Dort saß die Gestapo. Wenn jemand auswandern wollte, musste er von dort einen Stempel haben, um überhaupt aus Österreich rauszukommen. Und man brauchte einen Pass, den viele Leute damals nicht besaßen. Da musste man sich bei der Polizei anstellen, um einen Pass zu bekommen.

Dann musste man zur Steuerbehörde, um eine Bestätigung zu bekommen, dass man keine Steuerschulden hat. Dann musste man eine Reichsfluchtsteuer bezahlen, sonst hat man keinen Stempel bekommen. Schikanen über Schikanen! Wenn man einen Pass bekommen hatte, lief man von einem Konsulat zum anderen, um ein Visum zu bekommen.

Man hat versucht als Butler, als Gärtner, als Hausmädchen nach England zu kommen. Nach Italien sind einige illegal geflüchtet, andere sind über Aachen nach Belgien geflüchtet und weiter nach Holland. Manche bekamen eine Einreise in die USA. Dann begannen Ende 1939 Kindertransporte nach England.

Es ging die ganze Zeit nur darum, irgendwie rauszukommen! Man hat alles Mögliche versucht. Es gab auch Kindertransporte nach Palästina, an die man mit einem Zertifikat oder auch mit Protektion kam. Es war sehr, sehr schrecklich.

Mein Vater hat alles versucht, um mich rauszubringen aus Österreich. Er hatte kein Glück. Er hat es nicht geschafft, mich irgendwo unterzubringen. Ich hatte keine Möglichkeit rauszukommen. Alexander Lauer, dem Sohn meiner Tante Hilda, der Schwester meiner Mutter, hat er helfen können, nach England zu flüchten. Alexander war ein Jahr älter als ich.

Die Familie war sehr fromm, und er kam in einem Transport der Agudat Jisra’el, das sind ganz Fromme, nach England, unter. Seine Mutter Hilda starb 1937 an Krebs, die Urne seines Vaters Naftali Lauer wurde uns 1942 aus dem KZ Buchenwald geschickt. 1939 war er verhaftet und nach Buchenwald deportiert worden. Wir mussten für die Urne bezahlen und haben ihn dann am Zentralfriedhof, am 4. Tor, begraben.

Wenn ich ehrlich bin, ich wollte auch nicht wegfahren. Ich wollte meine Eltern nicht allein lassen. Ich bin in dieser Zeit ziemlich schnell erwachsen geworden. Ich habe gesehen, was sich abspielt, und ich war damals auch sehr viel unter erwachsenen Menschen, sodass ich bald erfasst habe, was um mich herum passiert.

In den Wohnungen saßen die Leute zusammen und haben über alle möglichen Sachen diskutiert. In die Wohnung ist man gegangen, weil man Angst hatte, irgendwo anders zu sitzen. Die Kaffeehäuser waren verboten, die Kinos waren verboten, die Theater waren verboten, überall hat gestanden ‚Juden ist der Eintritt verboten’. Wir durften auch in keine Parkanlage mehr gehen, auf Bänken durften wir uns nicht mehr setzen, und mit der Straßenbahn durften wir auch nicht mehr fahren.

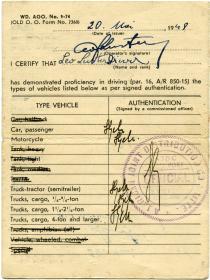

Ab 1940, als ich die Schule beendet hatte, musste ich mich auf dem Arbeitsamt melden, habe ein Arbeitsbuch bekommen, und dann musste ich in einer Fabrik auf der Rossauer Lände arbeiten, die für die Wehrmacht produzierte. Ich besitze das Arbeitsbuch noch heute. Das war eine chemische Fabrik.

Der Besitzer der Fabrik hieß Weinzierl. Und da habe ich mir eingebildet, der wird mir helfen, dass wir nicht deportiert werden. Aber der hätt’ mir nicht geholfen. Geholfen hat nur, dass mein Vater in der Kultusgemeinde gearbeitert hat. Das war unser Glück.

Es waren immer weniger Juden in Wien. Wien wurde Judenrein gemacht. Die Transporte gingen nach Lodz in Polen, Riga in Lettland, Kaunas in Litauen, Minsk in Weißrussland und Theresienstadt in der Tschechoslowakei und andere Orte, wo sie ermordet wurden. 45 000 Jüdinnen und Juden wurden innerhalb weniger Monate aus Wien deportiert.

Als wir wegmussten, waren nur noch wenige Juden in Wien. Die Übriggebliebenen waren Mischlinge und ein paar, die früher hohe Posten in der österreichischen Armee hatten, die haben sie nicht verschickt. Aber später haben sie die auch verschickt.

Wir sind am 24. September 1942 aus dem Sammellager in der Sperlgasse 2a, einer ehemaligen jüdischen Schule, auf offenen Lastautos, zu denen wir unter den Beschimpfungen der Leute hingeführt wurden, zum Aspang-Bahnhof gebracht worden. Wir wurden noch mit Tomaten beworfen und die Wiener riefen: raus mit euch Juden!

Das war die Zeit, als Deutschland die meisten Siege feierte. Frankreich hatten sie auch schon besetzt. Ich weiß noch, ich war sehr traurig über den Hass der Leute. Was mich erwartete, habe ich nicht gewusst. Ich wusste, ich will weg von Wien, und ich wusste, in Theresienstadt sind Juden. Dort sind Juden, was sein wird, wird sein.

Wir sind mit dem Zug zwei Tage gefahren. In diesem Transport aus Wien befanden sich ungefähr 1 300 Menschen.

Dann kamen wir in Bauschowitz an. Der Bahnhof lag drei Kilometer von Theresienstadt entfernt. Wir mussten zu Fuß mit unseren Sachen ins Ghetto gehen.

Theresienstadt ist eine Stadt, eine Festung, die während der Regierungszeit von Kaiser Joseph II ab 1780 erbaut wurde. Das war eine Garnisonsstadt, in der die Familien der Soldaten gelebt hatten. In der Festung gab es viele Kasernen.

Alles war umgeben mit zwei Mauern, dazwischen war ein Graben mit Wasser gefüllt. Die Mauern waren je acht bis zehn Meter dick und auch so hoch. Sie bestanden aus gebrannten Ziegeln. Das Ghetto wurde von tschechischer Gendarmerie bewacht unter der Obhut der SS und von Juden selbst verwaltet.

Als ich im Ghetto war, habe ich drei Lagerführer erlebt, alle drei waren Österreicher: SS- Hauptsturmführer Siegfried Seidl, SS-Obersturmführer Hauptsturmführer Anton Burger und SS-Obersturmführer Karl Rahm. Die SS-Leute hatten im Zentrum ein Büro, und außerhalb haben sie in einem Hotel, nach dem Krieg wurde es das Parkhotel, gewohnt.

Das Ghetto in Theresienstadt mussten tschechische Juden 1941 errichten. Und sie waren dort auch die Herren. Sie hatten dort die Macht. Sie hatten die guten Posten, wir waren die Neueinwanderer sozusagen, uns hat man auf die ärgsten Plätze geschickt.

Die meisten tschechischen Juden, nicht alle, aber ein großer Teil von denen, hat Deutsch gesprochen. Die anderen waren tschechische Patrioten, wollten nicht Deutsch sprechen. Auch mit uns wollten sie nicht Deutsch sprechen.

Als wir ankamen, haben die tschechischen Juden uns im Auftrag der SS erst einmal alles weggenommen, was wir noch besaßen. Jeder hatte 40 Kilo mitnehmen dürfen. Ich hatte einen Rucksack und einen Koffer. Da war eine große Schleuse, wo man die Sachen hingebracht hat. Sie haben das ausgepackt und für die Leute, die dort waren, verwendet.

Das Ghetto Theresienstadt wurde von tschechischen Juden verwaltet und von tschechischer Gendarmerie bewacht. Der Lagerführer, während ich im Lager war, war ein Österreicher, der SS- Hauptsturmführer Siegfried Seidl. Die SS-Leute hatten im Zentrum ein Büro, und außerhalb haben sie in einer Villa oder in einem Hotel gewohnt.

Sie sind jeden Tag mit dem Auto ins Büro gefahren. Die tschechischen Juden hatten Kontakt zu den Gendarmen. Es waren einige sehr anständige Gendarmen dabei, sie haben manchmal Nachrichten oder Sachen überbracht und haben geholfen.

Man hätte nicht ausbrechen können, die Gendarmerie hat aufgepasst. Die Tschechen hätten vielleicht eher geholfen als die Österreicher, aber sie hatten natürlich auch Angst. Die meisten SS – Männer dort waren Österreicher. SS-Männer waren vielleicht acht.

Zu dieser Zeit befanden sich zwischen vierzigtausend und fünfzigtausend Leute im Ghetto. Man brachte damals noch viele Menschen aus Österreich, aus Deutschland und später aus Holland, aus Westerbork. Viel später kamen die Juden aus der Slowakei. Aber die meisten waren aus Deutschland.

Als ich in Theresienstadt war, war der Judenälteste der Tscheche Jacob Edelstein23. Unser Wiener Lehrer Aron Menczer kannte Edelstein aus der Hitlerzeit, denn er war damals oft in Prag und hatte einen guten Kontakt zu ihm. Er kannte mehrere Leute aus Prag. Aron kam mit demselben Transport wie meine Eltern und ich und ungefähr zwanzig meiner Freunde aus Wien.

Dank Aron haben wir eine Gruppe mit zionistischen Jugendlichen gegründet. Wir haben auch durch ihn einen besseren Platz bekommen in Theresienstadt, wo wir zusammen gewohnt haben. Das hat alles der Aron für uns erledigt. Wir haben uns Betten gebaut, wir haben dort’n ein biss’l Kulturarbeit gemacht, man hat uns Hebräisch gelehrt, wir hatten Professoren, die Vorträge hielten, es gab Musiker, die Konzerte gaben, es gab Theateraufführungen, alles konnte man machen. Es gab sogar eine Synagoge.

Wir hatten viel Freizeit, die SS-Männer haben sich überhaupt nicht gekümmert.

Sie haben nur eines gemacht: Ab September, als wir nach Theresienstadt gebracht wurden, begannen die großen Transporte in den Osten. Es gab einen Zusammenhang zwischen diesen Transporten und der Offensive der Russen. Die Schlacht um Stalingrad hatte begonnen! Die Russen begannen sich dem Deutschen Reich zu nähern. Da haben sie angefangen, die Menschen auf die Transporte in die Vernichtungslager zu schicken.

Niemand hat gewusst, wohin die Transporte gehen. Wir haben nur gewusst, es geht nach dem Osten. Aber wohin die gehen, das wussten wir nicht. Es sind manchmal schreckliche Nachrichten durchgesickert, aber wir haben das nicht geglaubt. Dass wir vernichtet werden in Auschwitz haben wir nicht gewusst. Wir haben gedacht, dass wir in Arbeitslager kommen.

Aber viele wurden zum Beispiel nach Minsk gebracht, dort hat man sie auf der Straße erschossen. Es ist niemand zurück gekommen von denen. Aber wir haben nichts gewusst. Manchmal haben wir sogar Nachrichten, Postkarten, bekommen.

Man hat sich Codes ausgemacht. Wenn man das und das schreibt, bedeutet das das und das. Und deswegen hat man etwas vermutet über Dinge, die dort passieren. Aber Auschwitz? Die Wahrheit, was sich dort abspielt, haben wir nicht gewusst. Aber wir hatten Angst.

Zuerst haben wir zusammen gewohnt, das war auf einem Dachboden. Es war schrecklich. Wir haben nichts gehabt. Aber meine Mutter hat auch daraus was gemacht. Mein Vater hat dann in der Sudetenkaserne gewohnt, und meine Mutter hat einen anderen Platz mit anderen Frauen zusammen bekommen. Aber sie konnten sich jeden Tag treffen.

Ich hab durch Aron eine gute, aber schwere Arbeit in der Küche beim Essenstransport bekommen. Ich habe also Essen ausgeteilt. Das war schwer, aber ein großer Vorteil. Jeder hatte eine Essenskarte für den Tag, in der Früh gab es ein biss’l schwarzen Kaffee und ein Stück’l Brot, zu Mittag eine Suppe oder was anderes, und am Abend haben wir auch etwas bekommen.

In der Küche hatte ich Essen genug, so konnte ich meine Karte meinen Eltern zu ihren Karten dazu geben. Ich habe viel Essen gestohlen, Kartoffeln und alles Mögliche und habe alles meiner Mutter gebracht. Sie hat dann gekocht - wir haben nicht gehungert. Aber für die Leute, die nur ihre Essenskarte gehabt haben, war es sehr schwer.

Jeder hatte an seinem Gürtel einen großen Esslöffel. Wenn wir ein Fass ausgeschöpft hatten und das Fass noch dastand, sind die deutschen Juden gekommen mit ihren Löffeln und haben die Fässer ausgekratzt. So hungrig sind sie gewesen. Das war schrecklich!

Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass wir Jungen dort auf Kosten der Alten am Leben geblieben sind. Das, was wir gestohlen haben, haben wir ihnen gestohlen.

Es sind auch sehr viele Menschen in Theresienstadt an Hunger und Krankheiten, wie Typhus zum Beispiel, gestorben.

Viele konnten sich schwer an die schrecklichen Umstände anpassen. Zum Beispiel: die Betten waren Stockbetten, und da schliefen zwei unten und zwei oder drei oben. Die, die oben geschlafen haben, hatten es am besten, weil man sich oben etwas aufbauen konnte, zum Beispiel sich einen Tisch bauen. Und Verheiratete haben sich ab und zu oben getroffen. Es waren dort Situationen, die kann sich das nicht vorstellen.

Man konnte in Theresienstadt überleben. Aber trotz meiner guten Situation, bekam auch ich verschiedene Krankheiten, Typhus zum Beispiel. Es gab wunderbare Ärzte aus Prag. Meine Mutter hatte ein Myom [gutartiger Tumor], da wurde sie von einem Arzt, einem der größten Koryphäen aus Prag, operiert. Normalerweise wäre sie nie zu einem Arzt gekommen, der so hervorragend war.

Mein Vater hat beim Straßenbau gearbeitet. Ich habe ihm immer Essen gebracht. Mein Vater hat geraucht und sein Essen manchmal für ein paar Zigaretten verkauft. Meine Mutter war immer böse, wenn er Zigaretten gekauft hat. Aber was kann man machen?

Unsere Jugendgruppe hat sehr zusammengehalten. Von unserer Gruppe kamen vier junge Burschen vor uns mit einem Straftransport nach Auschwitz. Später habe ich erfahren, was mit ihnen passiert ist. Alle wurden in Birkenau ermordet.

Ich war bis September 1944 in Theresienstadt. Vierzehn Transporte sind weggefahren, Frauen, Männer, alle jungen Leute, unsere ganze Gruppe, die zusammen gewohnt hatte. Wir waren alle in demselben Transport nach Auschwitz. Mein Vater war auch dabei.

Was mit meiner Mutter war, habe ich nicht gewusst. Während der zwei Jahre, die ich in Theresienstadt war, waren die Schienen von den jüdischen Zwangsarbeitern von Bauschowitz nach Theresienstadt verlängert worden. Die Züge kamen direkt in die Stadt herein. Man hat uns von Theresienstadt nach Auschwitz geschickt.

Wir sollten am Jom Kippur, das war der 27. September, wegfahren. Aber die Lokomotive ist kaputt gegangen, da hat man uns gelassen. Ich erinnere mich noch heute, ich bin dann mit meinem Vater in die Synagoge gegangen. Wir haben gebetet, danach gefastet und am nächsten Tag mussten wir uns zum Transport melden.

Am 28. September mussten wir in die Waggons und dann, am Abend, sind wir weggefahren. Es wurde Nacht, und wir haben nicht gewusst, wohin wir fahren. Das waren Viehwaggons, in denen man nur so ein kleines Fenster hat. Wir haben beobachtet, wohin wir fahren, welche Richtung.

Anhand der Richtung haben wir gesehen, wohin wir fahren. Wir fuhren nach Osten. Ich erinnere mich, wir sind ziemlich langsam durch Dresden gefahren. Ich habe ein wenig von der Stadt gesehen. Wir sind durchgefahren und immer weiter, bis wir nach Schlesien kamen, durch Breslau fuhren und in die Nähe von Krakau kamen. Zwei Tage und eine Nacht sind wir gefahren.

Plötzlich, es war in der Nacht, hörten wir Schreie. Der Zug fuhr langsam durch ein Tor und blieb stehen. Die Waggontüren wurden aufgerissen, Häftlinge schrien: raus, raus, raus! Wir waren ungefähr tausend Menschen auf diesem Transport. Es war dunkel, aber ringsherum waren Lichter, Stacheldraht, Beton, Pfosten.

Auf dem Stacheldraht waren Schilder, auf denen stand: Hochspannung! Wir verstanden, dass alles mit Hochspannung geschützt war. Die meisten von den Häftlingen, die uns anschrien, waren polnische Juden. Meine Uhr haben sie mir sofort weggenommen: ‚Gib her die Uhr, die brauchst du sowieso nicht mehr.’ Alles, was ich damals noch besaß, haben sie mir weggenommen.

Nicht nur mir, allen haben sie alles weggenommen. Wir haben nicht gewusst, was uns geschieht. Wir wurden auf eine Rampe getrieben. Es roch komisch. Was riecht da? Irgendwas Verbranntes, wir wussten nicht, was das ist.

Auf der Rampe mussten wir uns in Fünferreihen aufstellen, der ganze Transport, die tausend Menschen in Fünferreihen. Vorn stand eine Gruppe von vier, fünf SS-Männern mit Hunden. An denen musste jeder vorbeigehen, und jeder wurde was gefragt. Ich habe gesehen, der SS-Mann zeigt auf die eine Seite und oder auf die andere Seite.

Die älteren Leute gingen auf die linke Seite, die jüngeren Leute auf die rechte Seite.

Man konnte glauben, die linke Seite war für die Leute, die für die leichtere Arbeit bestimmt sind, und die auf der rechten Seite, das sind die, die die schweren Arbeiten machen müssen.

Oft haben sich Leute älter gemacht, damit sie leichtere Arbeit bekommen, anstatt sich auf die rechte Seite zu stellen. Zum Beispiel der Vater von meinem Freund war Apotheker. Der SS-Mann hat gesagt: Was bist du von Beruf? Apotheker.

Brauchen wir nicht, linke Seite. Hätte er gesagt, er war nämlich noch jung, er sei Schlosser oder so was ähnliches, wäre er vielleicht am Leben geblieben. So war das.

Als ich dran war, hat mich ein SS-Mann gefragt, wie alt ich bin, was für einen Beruf ich habe. Elektriker, habe ich gesagt. Und ich musste auf die rechte Seite. Das waren die Fragen der SS-Leute. Wir haben nicht verstanden, was da überhaupt passiert.

Und da mache ich diesen Juden den Vorwurf, die mit uns als erste zusammengetroffen sind, als wir aus den Waggons mussten, dass sie uns nicht davor gewarnt haben, was dort passiert. Die anderen Häftlinge haben uns nicht geholfen, nichts gesagt, jeder war nur für sich. Die haben nicht gesagt:

hört zu, dort ist eine Selektion, macht’s euch jünger, sagt das oder das. Sie haben uns nicht gesagt was da passiert. Die wollten nur unseren Besitz: hast einen Goldring, hast eine Uhr - alles was sie wollten, haben sie uns weggenommen. Das war schrecklich!

Ich habe nicht gewusst, wo mein Vater ist. Ich hatte ihn aus den Augen verloren. Ein paar Stunden später habe ich das Krematorium und das Feuer gesehen. Wir begannen mit den anderen Häftlingen zu sprechen. Wir haben sie gefragt, wohin man die Leute gebracht hat, die von der Rampe weggeführt wurden?

Da hat einer zu mir gesagt: siehst du dort den Schornstein und den Rauch? Dort sind sie schon rausgeraucht. Ich war entsetzt! Aber ich habe es glauben müssen. Ich habe den Rauch gesehen mit meinen eignen Augen. Und ich habe es gerochen.

Die geblieben sind, hat man nachher in das KZ Birkenau gebracht, in das Zigeunerlager. Es standen dort viele große Baracken. Am ersten Tag wurden uns außer den Schuhen und dem Gürtel alle Kleider weggenommen. Und dann mussten wir duschen. Wir haben nicht gewusst, dass man dort, wo wir geduscht haben, unsere Eltern vergast worden waren. Diesmal ist statt Gas Wasser aus den Duschen gekommen.

Nach dem Duschen haben wir Sträflingskleider bekommen. Die waren sehr dünn, und zu der Zeit war es kalt in Polen, sehr, sehr kalt. Wir haben schrecklich gefroren.

Die Baracken waren früher Pferdeställe der polnischen Armee. In jeder Baracke war in der Mitte ein Kamin, und auf der Seite sind die Pferde gestanden. Dort hatte man statt der Pferde Stockbetten aufgestellt. Es gab einen Blockältesten, der war für alles verantwortlich. Das waren manchmal Kriminelle, Verbrecher.

Manches Mal hatte man Glück, dann war der Blockälteste ein Sozialist. Viele Kapos waren Verbrecher. Die haben uns auch nur alles wegnehmen wollen, was wir noch gehabt haben. Vom Essen haben sie uns nur ein wenig gegeben, das andere haben sie selbst genommen.

In der Früh mussten wir zum Appell antreten, wurden gezählt, am Abend mussten wir wieder antreten, wurden wieder gezählt und oft geschlagen.

Als wir in die Baracke gekommen sind, haben wir unsere Schuhe ausziehen müssen und zu je fünf Paar hintereinander aufstellen. In der Früh waren alle Schuhe weg, kein Schuh war mehr da. Man muss sich das mal vorstellen, es lag Schnee, und wir hatten keine Schuhe mehr.

Einer hat dem anderen die Schuh gestohlen. Ohne Schuhe, wenn man krank wurde, war man gleich erledigt. Birkenau war schrecklich! Ich hab sehr schnell begriffen, dass man dort nicht bleiben darf, das war kein Platz, um zu überleben. Häftlinge haben uns zu verstehen gegeben, dass man, um in Birkenau überhaupt zu überleben, eine eintätowierte Nummer haben muss.

Wenn du keine Nummer hast, warst du nichts wert. Du warst Freiwild, sie konnten mit dir machen, was sie wollten. Ich habe begriffen, dass ich rauskommen muss. Wenn man in Birkenau bleibt, ist man Futter für die Krematorien.

Die polnischen Juden haben Jiddisch gesprochen. Ich habe genau zugehört und verstanden, es werden SS-Männer kommen, die suchen Fachleute. Meine Freunde und ich haben zusammengehalten, und dann kam wirklich ein SS-Mann und suchte Schlosser. Wir haben uns alle gemeldet.

Das erste Mal wurden wir nicht genommen, aber beim zweiten Mal ist es uns gelungen. Wir waren sechs Freunde, und wir wurden alle für die Arbeit ausgesucht. Man hat uns bessere Kleidung gegeben, und wir bekamen eine Nummer in den Arm tätowiert. Das hieß, wir waren Menschen. Wir bekamen Decken, wurden zum Zug gebracht, und wir fuhren von Birkenau nach Gleiwitz [Gliwice, Polen]. Das war nach drei schrecklichen Wochen.

Meine Freunde Otto Kalwo, Heinz Beer, Kurt Herzka, Georg Gottesmann, Ernst Vulkan und ich blieben zusammen. Wir haben fest zusammengehalten. Damals war Gleiwitz eine deutsche Stadt, heute liegt Gleiwitz in Polen. Gleiwitz war eine große Stadt und lag ungefähr fünfzig Kilometer von Auschwitz entfernt. Dort gab es vier Nebenlager vom KZ Auschwitz.

Die Wachmannschaften in dem KZ waren aus Rumänien, deutschstämmige Siebenbürger. Die waren noch schlimmer als die Deutschen, schreckliche Leute waren das. Man hat uns in eine Fabrik, in der Eisenbahnwaggons repariert wurden, gebracht.

Ein riesiges Werk war das! In großen Hallen standen ungefähr zehn Waggons, einer hinter dem anderen. Vielleicht zwanzig Gleise gab es da. Die Waggons waren beschädigt, und wir mussten sie reparieren. Uns wurde gezeigt, was wir machen müssen. Wir haben die Nieten aufschneiden müssen. Mit Schweißapparaten haben wir das gemacht.

Es war eine wirklich schwere Arbeit den ganzen Tag. Ich war kein Schlosser, aber ich habe schnell gelernt. Kalt war es, das kann man sich nicht vorstellen. Jedes Eisenteil war sehr schwer und kalt. Wir haben in zwei Schichten gearbeitet, einmal am Tag und einmal in der Nacht.

Essen haben wir bekommen, und duschen konnten wir uns auch. Aber es war schwer, und es war nicht geheizt. Es waren viele Menschen in der Baracke, darum war es etwas wärmer. Jeder musste mal rausgehen, da musste man sich abmelden, dann wurde aufgepasst, dass man nicht wegläuft.

Sechs Tage in der Woche haben wir gearbeitet, und am siebenten Tag haben wir nicht gearbeitet. Und da haben Sie uns am siebenten Tag, damit wir beschäftigt sind, zum Appell antreten lassen. Wir mussten dann Steine, die auf einem Platz einen Kilometer vom Lager entfernt lagen, auf einen Platz ins Lager tragen und dann dieselben Steine zurücktragen. Nur damit wir nicht ausruhen können.

Während meiner Schweißarbeiten hatte ich aus Eisen so eine Art Topf hergestellt. Viele andere Häftlinge, die bei den Waggons gearbeitet haben, brachten mir deshalb ein paar Kartoffeln, Kraut und alles Mögliche, was sie in den Waggons gefunden hatten. Wir waren doch keine Tiere; Kartoffeln kann man doch nicht roh essen, wir mussten sie kochen.

Da haben sie mir die Kartoffeln gebracht, und ich hab mit dem Schweißapparat die Kartoffeln gekocht, und habe dann auch etwas abbekommen. Diese Essen haben mich ein biss’l über Wasser gehalten. In den Waggons haben wir auch manchmal ein paar Zeitungsausschnitte gefunden.

Da konnten wir gelesen, dass die Russen vor Warschau standen. Aber ganz genau haben wir das nicht gewusst… Und auf einmal bekamen wir den Befehl, wir gehen nicht zur Arbeit. Jeder bekam ein halbes Brot, eine Konserve mit Blutwurst, ein Stückchen Margarine und Marmelade. Blutwurst ist nicht koscher. Die darf man nicht essen.

Wir mussten losmarschieren. Das war ein Todesmarsch. SS-Männer haben uns die ganze Zeit begleitet. Das waren schon ältere Leute von der Waffen-SS, Soldaten, die nicht mehr an der Front eingesetzt wurden. Manche der Bewacher waren anständig, manche nicht. Es war sehr kalt, es war noch immer Winter.

Wir hatten keine warmen Kleider und schlechte Schuhe. Wir sind gegangen, gegangen, gegangen ... wohin? Das haben wir nicht gewusst. Wir gingen den ganzen Tag, viele Kilometer. Unterwegs konnten sehr viele nicht mehr. Diese Leute wurden einfach erschossen.

Wer zurückgeblieben ist wurde erschossen. Wir sind drei Tage zu Fuß gegangen. Essen haben wir nicht bekommen, in der Nacht hat man uns irgendwo in ein Lager gebracht, da sind wir vor Müdigkeit sofort eingeschlafen. Kalt war uns, einer ist auf dem anderen gelegen. So haben wir geschlafen, einer hat den anderen gewärmt.

Am Ende des Todesmarsches kamen wir nach Blechhammer [Blachownia Śląska, Polen]. In Blechhammer war ein riesengroßes Hydrierwerk, wo die Deutschen aus Kohle Benzin und künstliches Gummi erzeugt haben. Dort arbeiteten viele Kriegsgefangene. Aber es gab in Blechhammer auch ein großes KZ.

Das war ein Außenlager des KZ Auschwitz. In diesem Lager waren unter anderem Franzosen, Jugoslawen, amerikanische Piloten, Engländer, sogar aus Palästina war dort eine Gruppe britische Soldaten, die in Kreta in Gefangenschaft geraten waren. Einer der bekanntesten von denen war Josef Almogi, der spätere Führer der Histadrut 24 in Haifa.

Uns hat man ins KZ gebracht. Das heisst, man hat uns über Nacht hingebracht. Ich erinnere mich an einen großen Appellplatz und ungefähr zwanzig Baracken. Das war schon Anfang Februar 1945. Es war furchtbar kalt, ein sehr kalter Winter. Dort fand ich eine englische Armeeuniform, die ich anzog. Die Wolle der britischen Uniformen war unglaublich warm.

Man hat uns in eine Baracke gebracht, und das war unser Glück, in der Kisten mit Sodawasser-Flaschen standen. Wir hatten nicht allzu viel Platz. Meine Freunde aus Wien und ich waren zusammen geblieben. Die anderen sind in anderen Baracken untergekommen. Wir sind todmüde eingeschlafen. Und dann, in der Früh, hat es wieder geheißen: aufstehen und zum Appellplatz. Man musste sich immer anstellen um sich Abzählen zu lassen.

Wir haben unter uns ausgemacht, dass wir uns nicht auf dem Appellplatz aufstellen, denn wir hatten mitbekommen, was sich dort tut. Die Leute, die nicht gehen konnten, die müde waren, wurden erschossen. Warum sollten wir uns dort erschießen lassen? Wir gingen nicht aus unserer Baracke.

Ob man erschossen wird draußen oder hier, in der Baracke, da ist es besser hier. Warum sollten wir uns unterwegs noch plagen? Draußen wurde geschrien, raus, raus zum Appell. Wir sind nicht gegangen, wir haben uns nicht gemeldet, wir haben uns in der Baracke versteckt. Aber die SS-Männer haben gemerkt, dass sich viele Leute versteckt haben, dass sie nicht rausgehen. Was haben die gemacht? Sie haben begonnen, die Baracken anzuzünden.

Sie haben brennende Fackeln auf die Dächer geworfen, und die Baracken begannen zu brennen. Die Leute haben nicht atmen können und sind rausgelaufen. Wer rausgelaufen ist, wurde wie die Hasen abgeschossen. Wenn einer Glück gehabt hat, hat er bis zum Appellplatz geschafft.

Wenn nicht, ist er am Weg erschossen worden und liegengeblieben. Wir sind nicht rausgegangen. Unsere Baracke begann auch zu brennen. Die Sodawasser-Flaschen haben uns gerettet. Wir haben das Sodawasser auf das Feuer gegossen; die ganze Zeit, und wir haben überlebt.

Den ganzen Tag haben sie dort Leute erschossen, dann sind sie weg. Die haben scheinbar Angst bekommen. Die Leute, die sich am Appellplatz gemeldet haben, hat man, das habe ich später erfahren, zu Zügen am Bahnhof gebracht und sie in einem Waggon nach Groß-Rosen geschickt.

Es waren mit uns dann noch einige Leute, die sich, wie wir, im Lager versteckt hatten. Viele waren verletzt und sind daran gestorben, weil sie keine Hilfe hatten. Wir haben uns zwei Tage dort aufgehalten. Wir hatten nichts zu Essen, wir waren hungrig. Aber wir haben uns nicht rausgetraut, wir blieben in der Baracke. Draußen war es ruhig.

Dann, am dritten Tag, haben wir langsam die Tür aufgemacht und haben rausgeschaut. Wir konnten das Tor sehen, durch das wir reingegangen waren. Das Tor stand offen, und auf den Wachtürmen waren keine SS-Männer. Ich bin aus der Baracke rausgegangen, auch andere sind rausgegangen.

Da waren Leute, die schon längere Zeit in dem KZ waren. Sie haben gesagt, in welcher Baracke man was zu essen finden könne. Wir sind alle dort’n hingelaufen und haben die Baracke aufgebrochen. Es gab Brot, und ich habe soviel Brot genommen, wie ich tragen konnte.

Auf einmal, ich wollte mit dem Brot gerade aus der Baracke, stand draußen ein SS-Mann mit einer Maschinenpistole, der die Leute abknallte. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Es bildete sich ein Menschenhaufen. Alle lagen aufeinander, da hab ich mich einfach dazu geworfen.

Mit dem Brot habe ich mich raufgeworfen. Ich bin gelegen, und der hat geschossen. Auf einmal hat er aufgehört zu schießen. Er hatte keine Kugeln mehr, hat Angst bekommen, denn wir waren doch viele, er war nur einer. Daraufhin ist er weggelaufen. Langsam habe ich mich aus dem Menschenhaufen rausgegraben. Einige waren tot oder verletzt.

Ich habe das Brot genommen und es meinen Freunden gebracht. So hatten wir was zu essen. Es war ganz still. Meine Freunde und ich hatten nun Brot und Wasser. Nach ein paar Tagen waren der Otto Kalwo und ich schon ein biss’l bei Kräften, und wir wollten wissen, wo wir sind. Wir verließen das Lager. Die anderen, Heinz Beer, Kurt Herzka, Georg Gottesmann und Ernst Vulkan blieben in der Baracke. Sie waren zu schwach um mit uns zu kommen.

Das Lager war umgeben von einem ganz großen und dunklen Wald. Man hat kaum etwas gesehen, weil es so dunkel war. Wir gingen eine Strasse, die durch den Wald führte, entlang. Plötzlich hörten wir von weitem Motorengeräusch. Wir glaubten, die SS kommt zurück und sind in den Wald reingelaufen.

Wir kamen zu einer Anhöhe. Von der Straße aus konnte man uns nicht sehen, denn es war wirklich sehr dunkel. Wir sahen, dass sich ganz langsam eine Autokolonne näherte. Ich sagte zu meinem Freund: hör zu, diese Autos schauen nicht so aus wie die Autos von den Deutschen. Die sind etwas anders. Wir waren uns aber nicht sicher.

Die kamen immer näher, und wir sahen dann deutlich, das waren keine deutschen Autos. Das waren, später habe ich das erfahren, amerikanische Lastautos. Die russische Armee hatte diese Autos von den Amerikanern bekommen. Jetzt haben wir verstanden, denn wir haben gesehen, auf der Motorhaube war ein großer roter Stern; ein Sowjetstern.

Das waren Russen! Wir stellten uns mit erhobenen Händen auf die Straße. Das erste Auto blieb stehen. Ein Soldat mit Pelzmütze stieg aus. Das war das erste Mal, dass ich einen Russen gesehen habe. Er trug eine Pelzmütze mit einem Sowjetstern.

Ich habe gesehen, dass auch er Angst hatte. Ich wusste nicht, was ich sagen soll, da habe ich gesagt ‚Jid, ja. Jid, Jid’ (Jude, ja, Jude, Jude). Er schaute uns an und sagte: ‚Ja tosche Jid’ (ich bin auch Jude). Es hat sich herausgestellt, das war ein jüdischer Offizier, und der hat jiddisch gesprochen.

Viele der russischen Offiziere waren Juden, man konnte sie als Dolmetscher einsetzen. Also haben wir mit ihm reden können. Wir haben ihm gesagt, dass da ein Lager ist. Seine Kompanie hat dann das ganze Lager besetzt und übernommen. Die Russen waren sehr anständig, sie haben alle nach und nach rausgeführt und betreut.

Wir blieben noch zwei Tage dort. Wir bekamen Essen, und der Offizier sagte uns, dass nahe des Lagers eine kleine Siedlung sei. Dort hatten die deutschen Ingenieure, die in dem großen Werk in Blechhammer gearbeitet hatten, gewohnt. Der Ort war ungefähr einen Kilometer vom Lager entfernt.

Meine Freunde und ich gingen dorthin und haben uns einfach in eine Villa reingesetzt. Alles gab es da, denn die Deutschen hatten alles stehen gelassen und waren weggelaufen. Im Keller waren Lebensmittel gelagert: eingelegtes Fleisch, Gemüse und Obst, alles war da, nur Brot haben sie nicht gehabt, und es gab kein Wasser und kein Geschirr.

Wir sind von einem Haus zum anderen gegangen und haben uns Geschirr geholt. Das, was schmutzig war, haben wir rausgeworfen aus dem Fenster. Das war richtig wertvolles Porzellan, aber wir hatten keinen Bezug zu dem allen mehr. Wasser hatten wir, indem wir Schnee aufgetaut haben. Manche unserer Freunde haben Durchfall bekommen, das war gefährlich.

Wir blieben drei Wochen in dieser Villa. Hatten dort, wie man sagt, ein meschuggenes [hebr/jiddisch:verrücktes] Leben. Der Offizier kam uns wirklich öfter besuchen. Und eines Tages kam er zu uns und sagte: Freunde, ihr müsst’s von da weg gehen, ihr könnt’s nicht bleiben, weil wir Angst haben, dass die Deutschen eine Gegenoffensive starten, und ihr könntet wieder in ihre Hände geraten. Geht's in Richtung Osten, weiter nach Polen rein. Und wir gingen los: er war der Kommandant.

Wir luden alle möglichen Sachen, die wir hatten, auf ein Wagerl, und schleppten außerdem noch Sachen so mit. Einer von uns, der Georg Gottesmann, war krank. Er hatte die Ruhr. Wir haben ihn in einem Wagerl geschoben, weil er nicht gehen konnte. Das war alles sehr schwer, aber wir sind sehr viele Kilometer wieder zurück in Richtung Osten gegangen.

Teilweise sind wir gegangen, und teilweise konnten wir die Bahn benützten. Die Russen hatten die Schienen verbreitert, damit die russischen Lokomotiven darauf fahren konnten. Bis nach Posen haben sie die Schienen umgebaut. Wir haben schnell gelernt, wie man den Lokomotivführer fragt, wohin er fährt. Und da sind wir mitgefahren und teilweise zu Fuß gegangen.

In Oberschlesien waren noch Deutsche, in Gleiwitz zum Beispiel. Die hatten vor uns unheimliche Angst. Wir haben ihnen alles weggenommen, wir haben sie aus den Wohnungen rausgeschmissen, die sollten uns bedienen. Dann waren wir in Kattowitz, und danach sind wir mit einem Zug bis nach Krakau gekommen.

In Polen musste man alles mit Geld bezahlen, sie haben uns nichts umsonst gegeben. Man musste für alle Sachen bezahlen. Aber woher hätten wir Geld haben sollen? Wir haben einige Sachen verkauft: eine Jacke, einen Hut usw. Dafür haben wir Geld bekommen. In Krakau war dann ein jüdisches Komitee, das war in der Dluga Strasse Nummer 38.

Vom Komitee haben wir Ausweise vom Roten Kreuz bekommen, aber ansonsten haben sie uns nicht viel helfen können, sie haben selber nichts gehabt. Wir haben uns mit einigen Juden aus Polen befreundet. Die Russen waren sehr misstrauisch und die Polen auch, sie hätten denken können, wir sind deutsche Soldaten, die weggelaufen sind.

So haben wir immer Leute gehabt, die bezeugen konnten, dass wir Juden sind und uns dadurch geschützt haben. Wir haben nur ein paar Worte Polnisch verstanden, aber das war nicht genug, um sich zu verständigen. Wir blieben immer in der Nähe unserer neuen Freunde, damit sie für uns reden konnten. Eine Zeit lang blieben wir in Krakau.

Die russische Armee hatte so eine Art Sammellager eingerichtet, dort konnten wir schlafen und man hat uns zu essen gegeben. Wir hatten nichts mehr, alle unsere Sachen, auch unsere Kleidung, hatten wir verkauft. Essen und schlafen können war schon genug für uns, das war schon etwas! Aus dem Lager konnten wir die Stadt Krakau besichtigen, und wir waren das erste Mal nach dem Krieg im Kino.

Die Russen sind dann immer weiter vormarschiert, über die Oder, nach Deutschland hinein. Das war schon im März. Anfang April haben die Russen uns gesagt, dass sie ein Lager in der Nähe von Sagan [poln. Żagań], das ist nicht weit von der Oder, errichtet haben. Im Februar 1945 hatten sie diese Stadt in Niederschlesien, die zwischen Cottbus und Breslau liegt, eingenommen.

Wir wurden mit der Bahn nach Sagan gebracht. Dort war auch ein großes DP-artiges Lager25. Da waren schon Jugoslawen, Franzosen und Menschen aus allen möglichen Ländern. Dort konnten wir schlafen und essen. Wir hatten ja keine Kleidung, aber ein Freund war ein guter Schneider. Wir haben dort eine schöne Nähmaschine und Ballen von Stoff gefunden.

Aber unser Freund hatte nur eine Nadel für die Nähmaschine, und die eine Nadel ist zerbrochen, und so konnte er nicht nähen. Was haben wir gemacht? Wir sind in die Stadt gegangen, und haben in der ganzen Stadt eine Nadel für die Nähmaschine gesucht. Ich weiss nicht, was wir alles zerbrochen haben, um eine Nadel zu finden.

Aber zum Schluss haben wir eine gefunden. Nicht nur eine, wir haben ein ganzes Paket gefunden. Auch dort waren die Deutschen weggelaufen und hatten alles zurück gelassen: die Häuser, die Wohnungen, die Geschäfte, die Fabriken. Die Russen haben es ganz einfach gemacht: Wenn sie eine Fabrik gefunden haben, haben sie die Wände umgelegt und alles, auch die Maschinen, genommen.

Bei den Wohnungen haben sie einfach die Fenster herausgenommen. Sie haben alles genommen und nach Russland gebracht. Und das, was die Russen gemacht haben, haben wir auch gemacht. Wir haben alles genommen, was wir konnten.

Aus den Stoffballen hat unser Freund Unterhosen für uns genäht, wir hatten ja keine. Jeder hatte dann eine Menge Unterhosen. Und Leiberln hat er uns auch genäht von dem Stoff. Die Zeit ist vergangen, den ganzen April und den Mai waren in Sagan.

Dort gab es auch Zigeuner. Wir hatten nicht viel zu tun, und da haben wir uns von denen die Zukunft voraus sagen lassen. Ich erinnere mich noch genau, die Zigeunerin sagte zu mir: du hast eine Mutter! Ich sagte: ja, eine Mutter habe ich gehabt. Sie sagte: du hast eine Mutter! Sie sagte auch verschiedene andere Sachen, und noch zwei Freunden sagte sie: du hast eine Mutter. Wir haben das nicht geglaubt, wir wussten, das kann nicht sein.

- Nach dem Krieg

Die Zeit verging, es kam der 8. Mai, der Krieg war zu Ende. Die Russen kamen zu uns und sagten: der Krieg ist zu Ende, geht wohin ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid frei, richtig frei!

Was haben wir uns gesagt? Wir sind nicht weit entfernt von Berlin, wir wollen nach Berlin fahren. Wir suchten uns einen Zug, der nach Berlin fährt. Was will der Zufall? Man brachte uns zu einer Bahn, die uns nach Cottbus fuhr. In Cottbus war ein schöner großer Bahnhof, die Russen hatten die Schienen mit der breiten Spur bis Cottbus gelegt. Die Züge sind nur bis Cottbus gefahren. Dort hatten sie erst begonnen, die Schienen bis Berlin zu legen.

Wir suchten nach einer Möglichkeit, nach Berlin zu kommen. Auf einmal sahen wir auf dem Bahnhof einen jungen Menschen mit einer Armbinde auf der stand ‚KZ Theresienstadt’. Meine Freunde und ich waren sicher, dass das KZ Theresienstadt aufgelöst worden war, dass sie alle mit den Zügen in die Vernichtungslager weggeschickt hatten.

Zu hundert Prozent waren wir sicher. Wir gingen zu dem jungen Mann und fragten: Theresienstadt, gibt es Menschen dort? Er erzählte uns, dass von allen möglichen Lagern viele Leute nach Theresienstadt gebracht worden waren. Es sind tausende Menschen in Theresienstadt. Als wir das hörten, haben wir uns gesagt, statt nach Berlin fahren wir nach Theresienstadt. Und das haben wir gemacht.

Wir sind dann von Cottbus mit einem Zug nach Dresden gefahren. Wir wollten von der Grenzstation Bodenbach nach Bauschowitz. Bauschowitz war die Bahnstation von Theresienstadt. Wir haben den Schaffner überzeugen können, uns ohne Geld mitzunehmen, denn Geld hatten wir ja keins. In Bauschowitz sind wir aus dem Zug gestiegen.

Als alte Theresienstädter kannten wir den Weg zu Fuß, das waren drei Kilometer. So waren wir damals aus Wien angekommen. Wir sind also von Bauschowitz zu Fuß die drei Kilometer nach Theresienstadt zur Festung rauf gegangen. Wir standen nicht unter Zwang, wir kamen freiwillig! Sigi Ritberg konnte noch nicht gehen, da haben wir das Wagerl gehabt, und wir haben ihn geschleppt.

Stop, die tschechische Gendarmerie wollte uns nicht reinlassen. Das Lager stand unter Quarantäne, im Lager war Typhus. Wir versuchten sie zu überzeugen, dass sie uns reinzulassen. Am Ende fanden wir einen Kompromiss: wir gehen rein, aber nicht mehr raus. Unter dieser Bedingung hat man uns reingelassen.

Wir kamen auf der Hauptstraße Thersenstadts rein. Dort traf ich einen älteren Herrn. Was will das Schicksal? Dieser ältere Herr war ein Freund meines Vaters. Er hatte mit ihm in der Kultusgemeinde zusammengearbeitet, und er war mit mir in Gleiwitz. Sein Beruf war Frisör. Frisör war ein guter Job, im KZ mussten wir immer geschnittene Haare haben. Ich hatte ihn in Gleiwitz gesehen. Er schaute mich an, ich schaute ihn an und sagte:

‚Wie kommst du daher?’

Er sagte:

‚Du lebst?’ Er erzählte kurz seine Geschichte: er war auch in Blechhammer, musste dann aber weiter nach Groß-Rosen. Von dort hatte man ihn dann ins KZ Buchenwald gebracht, und von Buchenwald ist er nach Theresienstadt gebracht worden. Ich hab ihm erzählt, dass wir in Polen waren, dass wir schon eine ganze Weltreise hinter uns hatten. Dann sagte er zu mir:

‚Du warst schon bei deiner Mutter?’

Ich schaute ihn an. Wo, wo ist meine Mutter? Er sagte, ich hab sie gesehen, sie ist hier! Ich sagte: das kann doch nicht sein? Du kannst mir glauben, ich habe deine Mutter hier in Theresienstadt gesehen. Er wusste nicht wo sie wohnt, aber er sagte, dass ich sie bestimmt finden werde, er hatte sie gesehen.

Ich wusste, wo ich mich erkundigen konnte. Ich habe gefragt, wo meine Mutter wohnt. Da hat man mir die Adresse gegeben, und sie hat wirklich da gewohnt. Sie wohnte auf einem Dachboden mit einer Freundin, einer Wienerin, mit deren Sohn ich befreundet war und der im Lager umgekommen war.

Ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, wie das damals war. Ich bin auf den Dachboden gestiegen zu meiner Mutter, und sie sah mich. Kann man sich das vorstellen? Na gut, die erste Frage, die sie gefragt hat:

‚Wo ist der Papa?’ Ich konnte nichts sagen, und da hat sie nur gesagt:

‚Gott hat mir beschert, dass du am Leben geblieben bist.’ Sie hat dann gesagt, man hätte ihr erzählt, und sie wollte das nicht glauben, dass man mich in Krakau gesehen hatte.

Das war so:

Georg Gottesmann, einer unserer Freunde, war sehr krank geworden. Als wir nach Krakau kamen, hatte Georg Fieber. Wie sich herausstellte, hatte er eine schwere Tuberkulose. Da haben wir folgendes gemacht: Wir brachten ihn in ein Spital und sind dann weggelaufen. Am nächsten Tag sind wir ihn im Spital suchen gegangen. Dort, im Spital, traf ich einen Tschechen, der war ein Madrich in Theresienstadt. Er war auch Patient. Von ihm erfuhren wir, dass man unseren Freund im Spital aufgenommen hatte.

So war diese Nachricht zu meiner Mutter gekommen, aber sie konnte nicht glauben, dass ich am Leben war. Später ist unser Freund Georg nach Gauting, einem Vorort von München, verlegt worden.

Dort war ein Lungensanatorium. Und was wollte der Zufall? Wir erfuhren davon und haben ihn dann gleich besucht und ihm natürlich viel geholfen. Unser Freund im Spital hatte nichts, nur die Kleider, die er nach der Befreiung in Polen getragen hatte. Ich hab ihn mit Kleidung versorgt, das war damals für uns schon leicht. Alles, was möglich war, haben wir ihm besorgt.

Erfahren hat man damals alles durch Mundpropaganda, das ist sehr schnell gegangen und dann wurde auch alles in einer Lagerzeitung veröffentlicht. In Deggendorf haben wir eine Zeitung herausgegeben. Einer unserer Freunde war sogar ein Redakteur der Zeitung. So wussten wir sehr viel. So hat Georg auch die Nachricht bekommen, dass seine Mutter und seine Schwester den Krieg überlebt hatten.

Aber sie waren nicht in Wien, sie waren irgendwo in Ungarn.

Neben Georg lag ein älterer Herr. Die Frau dieses älteren Herrn war meine Cousine. Sie ist immer ihren Mann besuchen gekommen. Sie hat den Georg oft allein gesehen, da hat sie ihn gefragt, woher er kommt? Georg hat ihr seine ganze Geschichte erzählt.